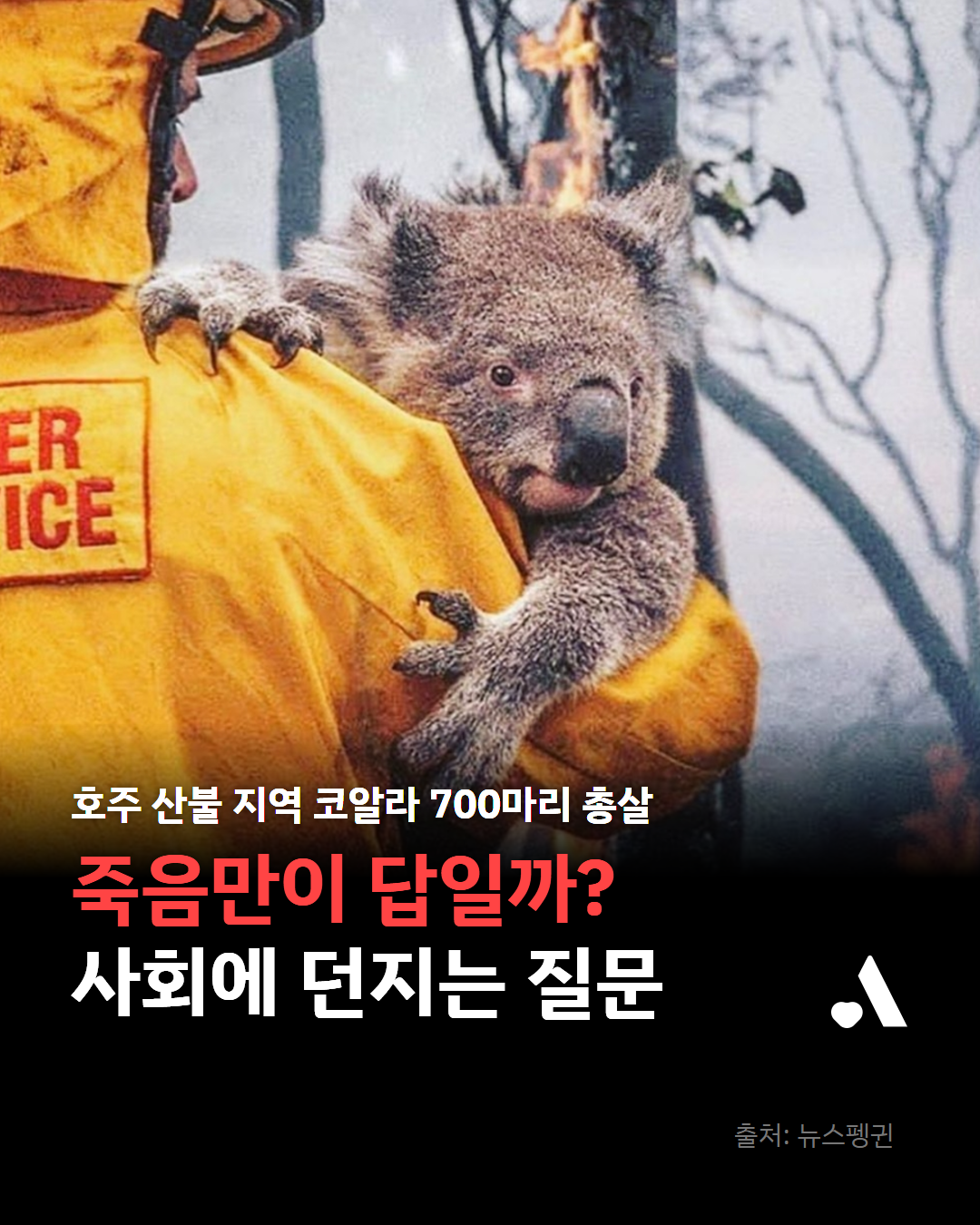

최근 호주 빅토리아 주에서 산불 지역 코알라 700여 마리를 총살했다는 사실이 알려지며 공분이 일었습니다. 주 정부에 따르면 이번 조치는 산불로 인해 먹이를 잃거나 부상당한 코알라의 고통을 줄이기 위한 ‘인도적 방편’이었다는 설명입니다. 그러나 현지 동물단체와 코알라 생태학자 등은 안락사라는 명분으로 코알라 수 백 마리를 총살한 조치를 비난했습니다.

호주의 동물단체 Friends of the Earth Melbourne(FoE Melbourne)은 이번 조치로 새끼 코알라가 어미를 잃었을 우려와 총에 맞은 코알라가 방치되어 고통스럽게 죽어갔을 가능성을 언급했습니다. 온라인 학술지 ‘더 컨버세이션’(the Conversation) 역시 30미터나 떨어진 공중에서는 안락사가 필요한 개체를 명확히 구분하기 어려울 수 있음을 언급하는 동시에, 식량 부족을 살처분 원인으로 들었음에도 코알라에게 긴급 식량을 제공하지 않은 주 정부의 조치를 지적했습니다. 또한 코알라 개체군 전문가인 스티븐 필립스 박사는 개체수 조절을 위한 조치를 안락사라고 표현해온 사례를 들며 이번 조치를 안락사로 볼 수 있을지 의문을 제기했습니다.

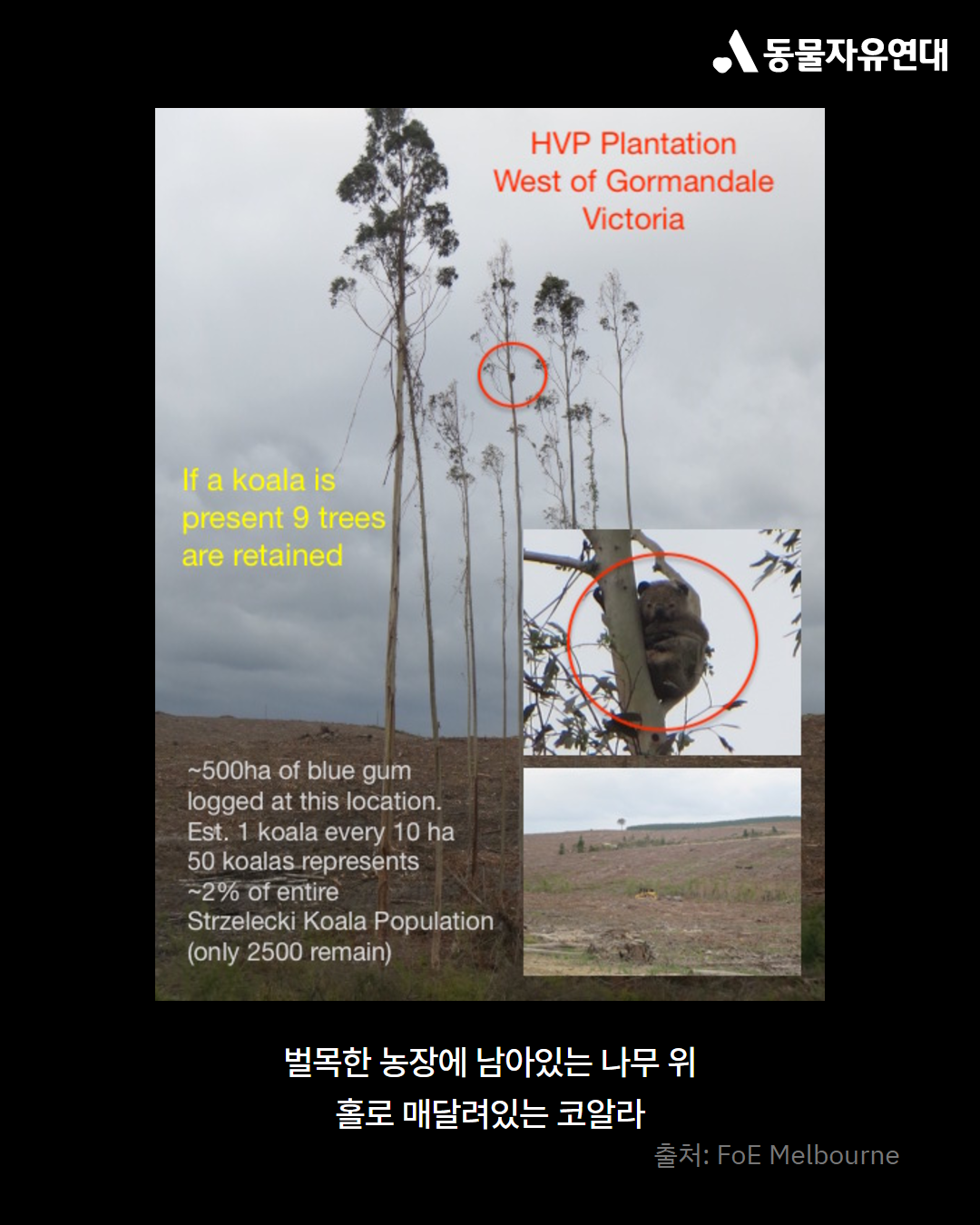

무엇보다 심각한 문제로 꼽는 것은 코알라 생태와 서식지 보호에 부실한 정책이 이번 사태의 원인이라는 사실입니다. 해당 지역에는 상업적 유칼립투스 농장이 조성되어있어 코알라들이 농장에 서식하다 벌목이 이루어지면 국립공원으로 이동하여 개체수가 밀집되고 식량이 부족해지는 상황이 발생해왔습니다. 갑작스러운 벌목이 이루어지면서 굶어죽거나 이동 과정에서 차에 치이는 등 위험에 처하는 코알라도 많습니다. 즉 한정된 지역에 코알라가 몰리게 된 원인은 코알라 서식지를 고려하지 않은 정책에 있으므로 화재와 식량 부족의 위협에서 벗어날 수 있도록 그들이 분산되고 서식지를 쉽게 이동할 수 있는 방안을 마련해야한다는 것이 전문가들의 의견입니다.

경우는 조금 다르지만, 이처럼 동물의 생태나 서식 환경 등은 고려하지 않고 오로지 죽이는 방법으로 문제를 해결하려는 호주의 사례를 보며 자연스레 국내의 상황이 떠오릅니다. 지난 28일 환경부는 꽃사슴을 유해야생동물로 지정하는 내용의 ‘야생생물법 시행규칙 개정안’을 입법 예고했습니다. 안마도 등 섬에 서식하는 꽃사슴이 농작물에 피해를 주고 생태계에 위협이 된다는 이유였습니다.

해당 지역에서는 1980년대 녹용 채취를 위해 들여온 꽃사슴 10여 마리가 방치되면서 현재 900여마리까지 개체수가 늘었고, 이로 인한 피해가 지속돼왔습니다. 이에 정부가 꽃사슴을 유해야생동물로 지정해 포획할 근거를 마련하겠다고 나선 것입니다. 앞서 유해야생동물로 지정된 민물가마우지나 비둘기 등도 그러했듯이 인간의 삶에 피해가 생기는 상황에서 우리 사회는 항상 대상을 제거하는 방식을 택하곤 합니다. 그 과정에서 사태가 발생한 원인이나 우리의 책임은 고찰하지 않았습니다.

아무 조치도 취하지 않고 동물을 무조건 내버려두어야 한다는 것이 아닙니다. 다만 매번 문제가 발생할 때마다 죽여 없애겠다는 선택을 해온 우리 사회의 결정에 의문을 던집니다. 과도한 개체수 확산은 막을 필요가 있지만, 그와 동시에 동물과 함께 살 수있는 방안을 마련하려는 노력이 뒤따라야합니다. 외래 동물을 무분별하게 유입시키는 일은 막고, 동물을 키울 때에는 책임을 의무화하며, 그들의 서식지를 보전하기 위한 방안 같은 것들 말입니다.

인간이 저지른 일의 결과로 동물이 고통받아야 하는 상황은 언제나 가슴이 아픕니다. 산불에 죽어가고 총살당한 코알라나 ‘유해야생동물’ 딱지를 붙이고 소거 대상이 되곤 하는 동물은 우리의 과오를 비추는 거울입니다. 그 거울에 비춘 우리의 책임을 뼈아프게 곱씹으면서 올바른 방향으로 가는 길을 찾아갈 수 있길 바랍니다.